Historique du 8 mai 1945

7 Mai 1945 Capitulation Allemande à Reims.

L'amiral Dönitz, désigné par Hitler consacre son énergie à ce que les troupes allemandes se rendent aux Alliés occidentaux et non aux Soviétiques, avant tout pour que les prisonniers allemands soient traités selon les conventions internationales. Il souhaite aussi par cette capitulation partielle à l'ouest soustraire autant de troupes que possible du front occidental et poursuivre les combats sur le front oriental, en rapatriant le maximum de population.

C'est dans cette intention que Dönitz envoie une première fois, à Reims, au PC avancé du Supreme Headquarters Allied Expeditionary du général Eisenhower (SHAEF) l'amiral Hans-Georg von Friedeburg pour tenter de convaincre les Occidentaux de conclure une paix séparée.

Le général Américain l'éconduit et prévient Staline des tentatives allemandes. L'intransigeance d'Eisenhower est en effet implacable depuis le 12 avril 1945, date à laquelle il découvre horrifié les charniers d'Ohrdruf, annexe du camp de concentration de Buchenwald qui vient d'être libéré.

C'est donc le lundi 7 mai 1945, à 2h41, que la reddition de l'Armée allemande est signée à Reims dans une salle du Collège technique et moderne (actuel lycée Roosevelt) abritant le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, par le maréchal allemand Alfred Jodl, en présence des généraux américains Walter B. Smith et Eisenhower, du général français François Sevez et du général soviétique Sousloparov, les combats devant cesser le 8 mai à 23h01. L'acte signé est purement militaire.

Fureur de Staline qui veut que la capitulation de l'Allemagne soit signée dans sa capitale, à Berlin, où les soldats de l'Armée rouge règnent en maîtres. Les journalistes occidentaux répandent rapidement la nouvelle de la capitulation, précipitant ainsi les célébrations. Les combats continuent cependant toute la journée du mardi suivant sur le front de l'Est.

8 Mai 1945 Capitulation Allemande à Berlin.

L'exigence de Staline est honorée et une nouvelle signature a lieu tard le soir du 8 mai à (23h16 heure de Berlin), dans une villa de Karlshorst, quartier général du maréchal Georgi Joukov. (aujourd'hui le musée germano-russe Berlin-Karlshorst). Les représentants de l'URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis arrivent peu avant minuit. Après que le maréchal Georgi Joukov eut ouvert la cérémonie, les représentants du Haut commandement allemand, dont le maréchal Wilhelm Keitel, sont invités à signer l'acte de capitulation entrant en vigueur à 23h01, heure locale, soit le 9 mai à 1h01, heure de Moscou. C'est l'amiral Hans-Georg von Friedeburg et le maréchal Keitel qui signèrent l'acte de capitulation. De ce fait le Bloc de l'Est prit l'habitude de commémorer cette capitulation le 9 mai, sous le nom de Jour de la Victoire. Une nouvelle réunion se tient dans une école de la banlieue de la ville en ruines.

Sont présents les maréchaux Wilhelm Keitel (Allemagne), Gueorgui Joukov (URSS), les généraux Arthur Tedder (Grande-Bretagne), Carl Spaatz (USA) et Jean de Lattre de Tassigny (France). En le voyant, Keitel s'écrie : « Les Français aussi ! Il ne manquait plus que cela ! » Et, en effet, ce n'est à nouveau qu'en simple témoin que la France contresigne le document. Un drapeau tricolore n'avait même pas été prévu et c'est dans l'urgence qu'en est confectionné un avec un morceau de « bleu » de mécanicien, un drap blanc et un peu de rouge d'un autre drapeau. (Historia extrait.)

Malgré l'importance des Armées françaises et de la Résistance dans le poids des victoires Alliées, reconnue par les Allemands et les Américains, on a ici le sinistre spectacle d'une France déchue de son rang, et tolérée dans le nouveau concert des Nations. Il faudra l'esprit de lutte et l'intelligence de De Gaulle, en la circonstance, avec d'autres maréchaux de valeur, pour remettre la France sur ses rails et la hisser jusqu'au Conseil de Sécurité de l'ONU. Mais on est revenu de très loin. (on le verra plus loin).

Si les Ricains n'étaient pas là... ?

C'est en 1968 que notre Michel national nous embarque sur le navire US. Pour lui et pour la plupart d'entre nous alors, la victoire n'est obtenue que grâce au "Débarquement Américain".

Mais des années ont passé et l'Histoire révèle aujourd'hui ce que toutes les guerres, quelles qu'elles soient, ne diffusent pas dans l'instant. S'il n'est pas question de minimiser le poids des USA dans la victoire, notamment au niveau de la spectaculaire production des matériels d'armement, il faut néanmoins convenir, que c'est la convergence de l'ensemble de toutes les Forces Alliées vers la victoire, qui en définitive, a eu raison des Nazis. Voir ci-après.

Nombre de morts sur les champs de bataille européens :

Au total, environ 17 877 000 militaires sont morts sur les champs de bataille européens, dont 10 774 000 du côté des alliés et 7 103 000 du côté des forces de l'Axe.

Pertes militaires coté germano-soviétique :

13 876 400 soit 78% des pertes militaires subies en Europe.

Les tués de l’Armée rouge constituent 53% du total des pertes militaires connues en Europe, ceux de l'Allemagne 31%, ceux du Royaume-Uni 1,8%, ceux de la France 1,4% et ceux de l’armée américaine 1,3%.

Les pertes militaires de l’Union soviétique représentent 88% du total des pertes alliées en Europe (Royaume-Uni 3%, France 2,3% et États-Unis 2,2%).

Total des pertes militaires des Allemands et Soviétiques : 84% du total de toutes les pertes militaires subies en Europe.

Chiffres gravés à jamais dans le marbre noir glacé de l'Histoire, autre "Retraite de Russie" subie cette fois par l'armée Allemande réduite en lambeaux, démoralisée tentant de rentrer dans le froid et la faim.

De ce fait, les Divisions Allemandes qui se repliaient en piteux état sur le front de l'Est, n'ont pas pu répondre aux demandes de renforts du front de l'Ouest réclamés lors du débarquement Allié en Normandie dont il convient ici de garder en mémoire l'âpreté des combats. Issu de Wikipedia.

Poids de la France dans le conflit :

Débarquement en Normandie

Au matin du Jour J, plus de 150 000 soldats alliés fondent sur la Normandie. Avec eux, 177 Français libres. du commando du commandant Kieffer. Mais le saviez-vous ? Plus de 3 000 Français y ont aussi participé : 2 600 marins, 227 aviateurs avec les Spitfire et les Boston de la Royal Air Force, sans oublier les 200 000 résistants des Forces françaises de l’intérieur (FFI) qui lancent depuis l’aube des opérations de sabotage : 900 lignes électriques coupées, 200 voies ferrées endommagées. Les renforts ennemis, en particulier les divisions blindées, sont considérablement retardés, ce qui permet aux Alliés d’établir de solides têtes de pont en Normandie.

Dans son nouveau livre "les vérités cachées de la victoire de 1945" aux éditions du Rocher, et avec son aimable autorisation, Dominique Lormier cite notamment cette déclaration du général Eisenhower :

« Une mention spéciale doit être faite ici de l'aide qui nous fut apportée par les FFI dans la réduction de la presqu'île bretonne. Les forces de la Résistance dans cette zone ont été portées, à partir de juin, autour d'un noyau de troupes du 4e bataillon de parachutistes français, jusqu'à un effectif total d'environ 30 000 hommes.

Dans la nuit du 4 au 5 août, un État-major a été envoyé sur place pour prendre en charge les opérations. Devant l'avance des colonnes alliées, ces forces françaises tendaient des embus-cades à l'ennemi battant en retraite, attaquaient les groupes isolés et les emplacements fortifiés et protégeaient les ponts. Leur tâche était, une fois que nos blindés les avaient dépassés, de nettoyer les localités où demeuraient des poches de résistance et de défendre les lignes de communication alliées.

De plus, elles rendirent à nos troupes des services inestimables, en leur fournissant des renseignements quant aux dispositions et aux intentions de l'ennemi. Enfin, et ceci n'est pas le moins important, elles avaient par leur harcèlement incessant, entouré les Allemands d'une atmosphère intenable et de danger et de haine, qui sapait la confiance de leurs chefs et le courage de leurs soldats.

En aucune autre guerre antérieure et sur aucun autre théâtre d'opérations au cours de cette guerre, les forces de Résistance n'ont été aussi étroitement intégrées à l'effort militaire principal.

J'estime que la destruction des communications ferroviaires ennemies, le harcèlement du trafic automobile allemand et la pression de plus en plus forte exercée par les forces organisées de la Résistance française sur les troupes allemandes, ont joué un rôle considérable dans notre victoire. »

Le 1er août, après de durs combats en Afrique du Nord, la 2e division blindée (2e DB) du général Leclerc débarque dans le secteur de Utah Beach. Composée de 14 000 hommes, elle est placée sous commandement américain, sous les ordres du général Patton, de la 3e armée, et du général Haislip, du 15e corps d’armée. Leur mission : combattre aux côtés des Alliés et, officieusement, participer à la libération de Paris.

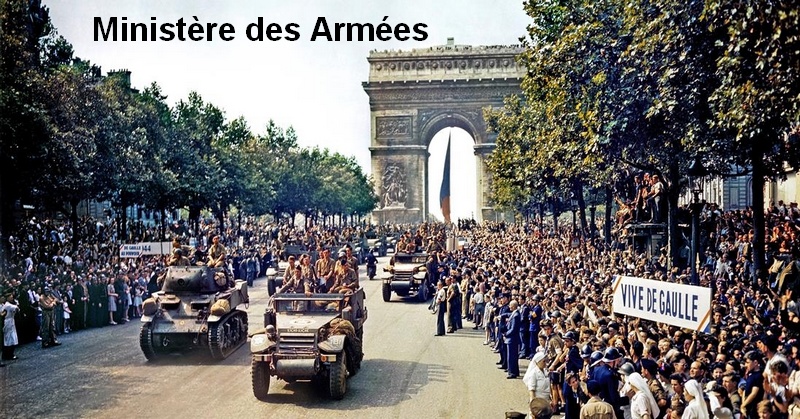

Libération de Paris.

Paris doit être libéré par les Français. Cette mission, le général Leclerc la prend à cœur. Impatient de la mettre à exécution, il envoie immédiatement une colonne blindée sur Paris avant même d’en avoir reçu l’ordre par les Américains.

Devant l’insistance de Leclerc, le général Eisenhower change ses plans. Ce dernier ordonne à la 2e DB de faire route vers Paris, accompagnée de la 4e division d’infante-rie américaine. Le 23 août à 6 heures du matin, 15 000 soldats, 4 000 véhicules et 400 chars s’élancent alors dans une course folle vers la capitale. Au petit matin, l’insurrection commence. Les gaullistes organisent la prise de la préfecture de police de Paris. Dès lors, la bataille s’annonce féroce pour chasser les 20 000 soldats allemands commandés par le général Dietrich von Choltitz. Les FFI n’ont ni chars, ni canons, ni mitrailleuses, prennent la ville. (Issu de "Les français dans la bataille de Normandie" Ministère des Armées).

L'armée Française de Koufra à Berlin.

Après de durs combats en Afrique et en Italie, elle libère la Corse. Sur tout le parcours de son extraordinaire épopée, notre Armée particulièrement redoutée des forces de l'Axe, force l'admiration de nos Alliés.

«Tout d’un coup, on s’est dit : “Ça y est, c’est la France” » Hubert Germain, alors officier de la Légion Étrangère. «Sur les navires, éclate La Marseillaise la plus poignante qu’on ait jamais entendue. » Général de Lattre de Tassigny

Le 5 août 1944, le général Patch avec 120 000 hommes de la 7e armée Américaine et 230 000 soldats français du général de Lattre de Tassigny, dont la moitié est constituée de Tirailleurs Sénégalais, Algériens, Goumiers et Tabors Marocains ainsi que des Marsouins du Pacifique et des Antilles, débarque sur les Côtes de Provence. « Objectifs prioritaires : prendre Toulon et Marseille, deux villes lourdement défendues par la Wehrmacht. Leur conquête est essentielle pour les Alliés. Avec ces ports en eau profonde, ils pourront ainsi acheminer la logistique nécessaire à la poursuite des opérations de libération du territoire national » (lieutenant-colonel Ivan Cadeau, officier historien au SH de la Défense) .

Avec des troupes en forte supériorité numérique et appuyée par la Résistance qui prépare le Jour J depuis plusieurs semaines, la reconquête est plus rapide que prévu. Dans l’arrière-pays, les ponts sont détruits par la Résistance, empêchant leur retraite, les Allemands menacés de toutes parts et harcelés par les maquis, abandonnent l’essentiel de leurs matériels ou sont faits prisonniers et ces combats ont permis, selon le souhait du général de Gaulle, la libération rapide du Sud de la France par les Français. Remontant jusqu'à Strasbourg, elle contribue à chasser l'ennemi des poches de résistances de l'Ouest Atlantique et fait jonction avec le front de Normandie fermant ainsi la tenaille de laquelle l'ennemi aura fort à faire pour assurer sa retraite et rejoindre son front de combat.

Du débarquement de Normandie à celui de Provence, jusqu’aux combats pour reprendre Strasbourg, la bataille de la France va durer près de six mois et nous irons jusqu'à Berlin.

Sans les Alliés, rien n’aurait été possible, mais de nombreux Français ont aussi participé à la victoire.

Le poids de la France dans le conflit, reconnu par nos Alliés, nous a valu d'occuper une zone Française en Allemagne vaincue et un siège au Conseil de Sécurité de l'ONU.

Tous ceux qui se sont sacrifiés dans ce conflit pour sauver notre Patrie et la hisser au plus haut dans le concert des Nations ont droit à notre reconnaissance.

Le 1er anniversaire du débarquement en Normandie marqué fortement par l'absence de Charles de Gaulle devenu premier président de la Ve République.

Faisant référence au projet de gouvernement militaire d'occupation, Charles de Gaulle explique cette décision à Alain Peyrefitte en ces termes : « Le débarquement du 6 juin, ç’a été l’affaire des Anglo-Saxons, d’où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s’installer en France comme en territoire ennemi ! Comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s’apprêtaient à le faire en Allemagne ! Ils avaient préparé leur AMGOT* qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l’avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie, qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis... Et vous voudriez que j’aille commémorer ce débarquement qui était le prélude à une seconde occupation ».

*Allied Military Government of Occupied Territories

****

2 septembre 1945 : capitulation du Japon

Il faudra cependant attendre la capitulation officielle du Japon le 2 septembre 1945 («V-J Day», pour «Victory over Japan Day», annoncé le 15 août 1945), lorsque le ministre des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu signe les articles de la reddition des forces japonaises sur le pont de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo, pour que la Seconde Guerre mondiale prenne fin.